Blog Archives

Von der Life-Science-Innovation zur Anwendung

Am 23. September veranstaltete die IHK ihr Branchen-Netzwerktreffen Gesundheitswirtschaft auf dem Campus Berlin-Buch im neuen Gründerzentrum. Auf der Agenda stand das Thema „Weg von Innovationen aus dem Life Sience Bereich im BerlinBioCube“.

Herzlichen Dank an:

- Kathrin Klär-Arlt, Präsidiumsmitglied IHK Berlin,

- Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der Campus Berlin-Buch GmbH,

- Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE,

- Professorin Maike Sander, Wissenschaftliche Vorständin des Max Delbrück Centers,

- Dr. Uta Höpken, Founder CARTemis Therapeutics GmbH,

- Dr. Verena Schöwel-Wolf, CEO MyoPax,

- Karen Uhlmann, Vice Predident Operations & IP Omeicos Therapeutics GmbH

Forschen und Gründen am Zukunftsort

Dr. Ulrich Scheller präsentierte das Konzept des Campus, auf dem biomedizinische Grundlagen- und klinische Forschung und Unternehmen eng miteinander kooperieren und der am Zukunftsort Berlin-Buch ein ideales Umfeld für Gründungen bietet.

Über eines der ersten Start-ups des Campus, die erfolgreiche, weltweit agierende Eckert & Ziegler SE, berichtete Dr. Hasselmann. Sie hat heute über 1.000 Mitarbeitende, davon 360 in Buch. Seit ihrer Gründung 1992 hat sich die Förderung von Ausgründungen grundlegend verändert und entwickelt.

Wie das Ökosystem und der Technologietransfer des Campus heute Innovationen aus der Grundlagenforschung ermöglicht, bis zur medizinischen Anwendung zu gelangen, legten die Gründerinnen von Spin-offs des Max Delbrück Centers und der Charité und die Wissenschaftliche Vorständin des Max Delbrück Centers in einer anregenden Podiumsdiskussion dar.

Förderung der ersten Schritte zur Ausgründung

Prof. Sander hob hervor, dass Translation ein elementarer Teil der Forschung des Max Delbrück Center ist und die Einbindung in die Helmholtz-Gemeinschaft ermöglicht, Innovationen und Technologien wie KI gemeinsam mit anderen gesundheitsbezogenen Helmholtz-Instituten zu entwickeln.

Die Gründerinnen betonten die Wichtigkeit der frühen Förderung innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtungen – sei es durch Inkubatoren, Netzwerke, Labornutzungen oder Mittel für Personal. Programme wie Pre-GoBIO seien essenziell, um die Erfindungen so weit entwickeln zu können, dass privates Risikokapital für eine Unternehmensgründung eingeworben werden kann. Innovationen im Life Science Bereich gehen in der Regel auf jahrelange Forschung zurück, und klinische Studien erfordern hohe Summen, so dass insgesamt ein langer Atem benötigt wird, bis eine Innovation den Markt erreichen kann.

„Es ist sehr wichtig, dass es Förderungen wie Pre-GoBIO gibt, um Durststrecken bis zur Gründung zu überwinden und jungen Leuten ein attraktives Angebot unterbreiten zu können, die Akademia zu verlassen und ein Start-up mit aufzubauen“, so Dr. Uta Höpken. „Natürlich fließt auch Geld an die Forschungsinstitute, wenn die Spin-offs erfolgreich sind”, sagte Karen Uhlmann, „aber zunächst erbringen sie eine erheblich Vorleistung.“

Ökosystem und Mindset

Prof. Sander unterstrich, dass das Mindset zum Gründen aus den akademischen Einrichtungen noch viel mehr gestärkt werden sollte. „Je mehr Gründungen, je mehr Kapital, desto eher ergibt sich nach dem Sprung in die Wirtschaft eine weitere Karriere in anderen Start-ups. Ein erfolgreiches Ökosystem entwickelt eine hohe Anziehungskraft“, sagte Prof. Sander.

Auf dem Campus existiert ein enges Netzwerk der Start-ups, die voneinander lernen, Technologien gemeinsam nutzen – oder eben eng mit den wissenschaftlichen Einrichtungen kooperieren. Hier finden sich die Talente und Spezialisten, die in den Start-ups mitarbeiten können. “Der Campus ist für uns ideal, um die Innovation von MyoPax weiterzuentwickeln. Unser Standort in Dänemark wiederum verhilft uns durch ein Inkubator-Programm zu einer stärker internationalen wirtschaftlichen Positionierung”, sagte Dr. Schöwel-Wolf.

Erschwernis: Regulatorien und Bürokratie

Als Wunsch an die Politik wurde übereinstimmend von den jungen Unternehmen genannt: eine Verschlankung der regulatorischen Hürden und der Bürokratie. Insbesondere bei medizinischen Entwicklungen sind diese sehr hoch.

Quelle: Berlin-Buch/News

Quelle: https://www.berlin-buch.com/de/latest_news

Richtfest für das Imaging Innovation Center

Richtfest für das Imaging Innovation Center

Das Max Delbrück Center setzt die Richtkrone auf ein neues innovatives Forschungsgebäude. Im „Imaging Innovation Center“ auf dem Campus Buch, geplant vom Berliner Architekturbüro heinlewischer, werden ab 2026 Forschende der Bildgebung und -analyse mit Datenexpert*innen unter einem Dach arbeiten.

Angehörige des Max Delbrück Center und Handwerker bein Richtfest.

© Silvio Schwartz, Max Delbrück Center

Hier wächst ein Haus für Spitzenforschende im Bereich Imaging und KI: Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit haben Architekturbüro, Bauleute und Wissenschaftler*innen am 11. Juli 2024 auf dem Campus Berlin-Buch gemeinsam Richtfest gefeiert für das Imaging Innovation Center (IIC) des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft. In dem neuen Forschungsgebäude sollen ab dem Jahr 2026 Forschungsteams und Technologie-Expert*innen des Max Delbrück Center, darunter die Plattformen für Advanced Light Microscopy und Elektronenmikroskopie sowie neue Arbeitsgruppen, auf engem Raum kooperieren und bildgebende Technologien weiterentwickeln. Integriert werden im neuen Imaging Innovation Center modernste Bildgebung mit Datenanalysen inclusive KI-gestützten Methoden. Dabei arbeiten Physiker*innen, Biophysiker*innen, Lebenswissenschaftler*innen und Bioinformatiker*innen zusammen. In einem „Demonstrator Space für Microscopy“ sollen außerdem Unternehmen die Möglichkeit haben, neueste Entwicklungen zu testen und für die Forschung zur Verfügung zu stellen.

Bildgebung als treibende Kraft der Biomedizin

„Bildgebende Verfahren treiben die biomedizinische Forschung maßgeblich voran und haben zu revolutionären Entdeckungen geführt. Jede Neuerung in der Mikroskopie, die es uns ermöglicht, biologische Phänomene zwischen Molekülen in Zellen, Organen und im Organismus mit höherer zeitlicher und räumlicher Auflösung zu beobachten, kann unser Verständnis von Krankheiten dramatisch verändern“, sagte Professor Holger Gerhardt, stellvertretender Wissenschaftlicher Vorstand des Max Delbrück Center zum Richtfest. Er betonte: „Die Investition in die Nutzung und Entwicklung bildgebender Verfahren und Bild-Datenanalyse in unserem neuen IIC ist eine wichtige strategische Positionierung. Sie ist essentiell, damit wir unsere Mission erfüllen: Discovery for Tomorrow’s Medicine.“

Heike Graßmann, Administrative Vorständin des Max Delbrück Center, bedankte sich bei Bund und Land und bei allen am Bau beteiligten Unternehmen und Handwerksleuten: „Wer auch in den nächsten Jahrzehnten internationale Spitzenforschung in Berlin ermöglichen will, muss heute klug investieren. Dank der strategisch vorausschauenden Entscheidung von Bund und Land können wir am Max Delbrück Center rund 32 Millionen Euro in den Bau dieses neuen Forschungsgebäudes im Bereich der Lebenswissenschaften investieren. Ich freue mich besonders, dass es uns in eineinhalb Jahren durch gemeinsames Ärmelhochkrempeln gelungen ist, den Bau auf dem Campus Buch soweit voranzubringen.“

Hochsensible Mikroskopie auf knapp 3000 Quadratmetern

Geplant wurde das dreieingeschossige Gebäude mit einer mit einer Gesamtnutzfläche von 2.675 Quadratmetern von den Architekt*innen des Büros heinlewischer, das bereits einige Bauten auf dem Campus realisiert hat. Die Baukosten des von Bund und Land finanzierten Gebäudes, das ursprünglich Optical Imaging Center heißen sollte, belaufen sich auf 31,873 Millionen Euro. Das Haus steht direkt neben dem Isolde-Diedrich-Haus für Kryo-Elektronenmikroskopie und fügt sich ideal in das Ensemble von Forschungsgebäuden auf dem Campus ein. Wie das Elektronenmikroskopie-Gebäude ruht das IIC auf einer massiven Bodenplatte, die Schwingungen ausgleicht. Zusammen mit dem schwingungsarmen Tragwerk gewährleistet dies, dass die hochsensiblen Licht- und Elektronenmikroskope keinerlei Erschütterungen ausgesetzt sind. Für die stabile Temperatur und konstante Luftfeuchtigkeit in den Laboren wird eine hochpräzise Klimatisierung sorgen. Das Haus wird renewable-ready sein, also bereit für die Umstellung auf künftige Energien und ist ausgestattet mit Photovoltaik und Erdwärmekollektor; unter anderem deshalb soll es das silberne Zertifikat des Bewertungssystems für nachhaltiges Bauen BNB tragen.

Der Architekt Dr. Alexander Gyalokay von heinlewischer sagte anlässlich des Richtfests: „Es ist immer wieder eine Herausforderung, den spezifischen Anforderungen der Wissenschaft auf der einen und den Anforderungen an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite gerecht zu werden. Optical Imaging verlangt schwingungsresistente Gebäude mit temperaturstabilen Räumen, die wir hier in einer seltenen Konzentration errichten werden. Wir sind stolz darauf, an einem derartigen Projekt beteiligt zu sein.“

Quelle:

Lange Nacht der Wissenschaft

Quelle: LNDW 2024/Informationen

Quelle: LNDW 2024/Informationen

Die LNDW 2024 steht kurz bevor!

Liebe Wissenschafts- und Forschungsinteressierte,

dieses Wochenende ist es so weit. Die Lange Nacht der Wissenschaften (LNDW) macht den aktuellen Stand der Forschung für Menschen in Berlin erneut hautnah erlebbar. Am Samstag, den 22. Juni 2024, laden rund 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen mit über 1.000 Programmpunkte von 17 bis 24 Uhr dazu ein, einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und spannende Einblicke in ihre Arbeit zu gewinnen.

HIER GEHT’S ZUM GANZEN PROGRAMM

Auf alle Besucherinnen warten in diesem Jahr spektakuläre Experimente, spannende Vorträge, informative Panel-Diskussionen, faszinierende Laborführungen und aufregende Wissenschaftsshows – hier ist für jeden und jede etwas dabei.

Forschung erleben, wenn die Einrichtungen des Campus Berlin-Buch zur Langen Nacht der Wissenschaften am 22. Juni 2024 ihre Türen öffnen. Es erwartet Sie ein Programm für die ganze Familie mit Mitmachangeboten, Laborführungen, Workshops, Vorträgen, Rundgängen, Live-Quiz und interaktiven Infoständen. Treten Sie in den Dialog mit Wissenschaftler:innen und lassen Sie sich faszinieren von der Welt der Biomedizin.

Mikroskopieren, pipettieren, experimentieren – vielfältige Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Das Gläserne Labor bietet gemeinsam mit dem Forschergarten und seinen Partnerschulen ein Programm nicht nur für Kinder und Schüler:innen zur Langen Nacht der Wissenschaften!

Auf dem Campus Berlin-Buch findet die Veranstaltung von 16:00 bis 23:00 Uhr statt.

Helios-Klinikum Berlin-Buch/LNDW 2024

Helios-Klinikum Berlin-Buch/Gesundheitsmeile

Sonderbusse Buch (15-Minuten-Takt)

-

S Buch (Abfahrt/Ankunft)

-

Campus Buch (eine Richtung)

-

Klinikum Buch (eine Richtung)

HI-TAC hält erste Konferenz

Auf der ersten Konferenz des Helmholtz-Instituts für translationale AngioCardioScience (HI-TAC) des Max Delbrück Center diskutierten Forschende über den Brückenschlag zwischen Gefäß- und Herzforschung und wie Forschungsergebnisse in die klinische Praxis überführt werden können.

AngioCardioScience ist ein neues Forschungsprogramm, das die Herz- und Gefäßforschung miteinander verbindet. Während einer zweitägigen Konferenz in Mannheim kamen Ende April Wissenschaftler*innen zusammen, um das neue Forschungsfeld vorzustellen und auszuloten.

Im vergangenen Jahr haben das Max Delbrück Center und die Universität Heidelberg eine neue Forschungskooperation angekündigt: Das Helmholtz-Institut für translationale AngioCardioScience (HI-TAC) soll erforschen, wie Stoffwechsel, Nervensystem und Immunsystem mit dem Herz-Kreislauf-System interagieren und so die Kommunikation zwischen den Organen vermitteln. Die komplexen Signale, die diese Systeme übertragen, tragen zu Gesundheit und Krankheit bei. Sie zu entschlüsseln, ist noch nicht lange Gegenstand der Forschung.

Fokus auf Ideen junger Forschender

Zum wissenschaftlichen Auftrag von HI-TAC gehört es, künftige Generationen von Wissenschaftler*innen zu ermutigen, sich der AngioCardioScience-Forschung zu widmen. Ein Schwerpunkt der Konferenz lag deshalb auf den Forschungsideen des wissenschaftlichen Nachwuchses, die junge Forschende im Vorfeld beim HI-TAC einreichen konnten. Auch leitende Wissenschaftler*innen stellten ihre neuesten Forschungsprojekte im Bereich AngioCardioScience vor. Die Forschenden beider Gründungsinstitute wurden ermutigt, gemeinsam neue Projekte zu entwickeln, um die kardiovaskuläre Forschung neu zu definieren, indem sie bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse mit der klinischen Praxis verbinden.

Text: Timo Grießmann

Quelle: MDC/Nachrichten

Neues vom Campus Berlin-Buch

Berlin-Buch präsentiert sich auf der BIO International Convention in San Diego

Die BIO International Convention zieht mehr als 15.000 Führungskräfte aus der Biotechnologie- und Pharmabranche an, um eine Woche lang intensive Kontakte zu knüpfen und neue Möglichkeiten und vielversprechende Partnerschaften zu entdecken. Die Campus Berlin-Buch GmbH nimmt an der diesjährigen Veranstaltung, die vom 3. bis 6. Juni in San Diego stattfindet, teil.

Treffen Sie unsere Geschäftsführerin, Dr. Christina Quensel, im Deutschen Pavillon auf der BIO 2024 und erfahren Sie mehr über Berlin-Buch – den Innovationsstandort der Zukunft. Exzellente biomedizinische Forschung und einer der größten Biotech-Parks in Deutschland prägen den Wissenschafts- und Technologiecampus Berlin-Buch. Er bietet Start-ups und Unternehmen aus den Bereichen Biotech und Medtech modernste Labor- und Büroflächen auf einer Bruttogeschossfläche (BGF) von rund 45.000 m². Hinzu kommen seit kurzem 14.000 m² BGF unseres neu eröffneten Gründerzentrums für Biotech- und Medtech-Start-ups, dem BerlinBioCube. Die inspirierende Life-Science-Community vor Ort ermöglicht den direkten Austausch und gemeinsame Projekte.

Wir freuen uns darauf, Ihnen unser Life Science Ecosystem und dessen Möglichkeiten zu präsentieren, die Zukunft der Medizin in Berlin zu gestalten. Sie finden uns am Stand 4217. Wir sehen uns dort!

#BIO2024

https://bio2024.mapyourshow.com/

Quelle: Campus Berlin-Buch GmbH

700.000 Euro für Präeklampsieforschung

Das Labor wird grün: Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Christian Panetzky will das Max Delbrück Center nachhaltiger machen. Für unsere Reihe „Wir am MDC“ berichtet der neue Koordinator für Nachhaltigkeit, welche Ideen er schon hat und wie er Kolleginnen und Kollegen zum Mitmachen motivieren will.

Lebenswissenschaftliche Forschung benötigt viel Energie. Proben werden bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt gelagert, die Luft in den Laboren muss ständig ausgetauscht werden, riesige Datenberge, etwa aus der Bildgebung, beanspruchen enorme Speicher-Kapazitäten. Gleichzeitig wird alles knapper und teurer – Material, Energie, Personal.

„Als öffentlich geförderte Forschungsinstitution haben wir eine Vorbildfunktion. Es wäre doch widersprüchlich, die Welt verbessern zu wollen und ihr gleichzeitig Schaden zuzufügen“, sagt Christian Panetzky, seit April 2024 neuer Koordinator für Nachhaltigkeit am Max Delbrück Center. Nach der aktuellen CO2-Bilanz fallen am Zentrum pro Jahr etwa 20.000 Tonnen CO2-Äquivalente an. Wer am Max Delbrück Center arbeitet, verdoppelt damit rein rechnerisch ihren oder seinen CO2-Fußabdruck. Das Ziel: bis 2038 treibhausgas-neutral zu werden. Panetzkys Vorgänger Dr. Michael Hinz hatte seit 2020 ein entsprechendes Nachhaltigkeitskonzept für das Max Delbrück Center auf den Weg gebracht.

Best Scientific Image Contest: The winners are…

Am 14. Mai gab das Helmholtz-Institut die Gewinner*innen des diesjährigen Best Scientific Imaging Contest bekannt – darunter auch sechs Forscher*innen des Max Delbrück Center. Eine Jury aus internationalen Wissenschaftler*innen, Helmholtz-Förderern, Mitgliedern der Helmholtz-Geschäftsstelle und von Helmholtz Imaging wählte die Bilder nach wissenschaftlicher Bedeutung, Originalität und visueller Wirkung aus. Die Juror*innen bewerteten unter anderem die Außergewöhnlichkeit des Probenmaterials, die Visualisierung von bisher nicht abgebildeten Objekten oder Prozessen und die Neuartigkeit der Methode. Nachfolgend finden Sie die Gewinnerbilder unserer Forscher*innen.

Erster Platz

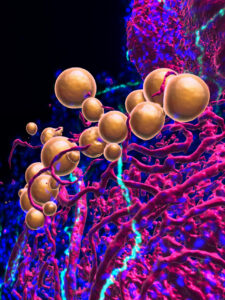

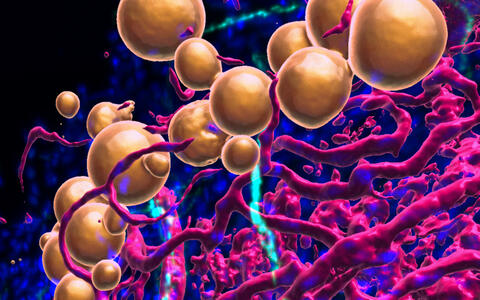

Bildtitel: More than just fat (Mehr als nur Fett)

Foto: Paul A. Morocho Jaramillo (AG Sawamiphak), Max Delbrück Center

Beschreibung: Dieses konfokale Bild zeigt epikardiales Fettgewebe (eAT), das Fettdepot an der Oberfläche des Herzmuskels, in einem erwachsenen Zebrafischherz. Das eAT des Zebrafisches ähnelt dem stoffwechselaktiven Fett des Menschen. Modellorganismen wie der Zebrafisch geben Einblicke in die Biologie der Adipozyten und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

Methode: Färbung mit BODIPY für Lipide/Adipozyten in gelb, DAPI für Zellkerne in Blau, eine transgene Linie kdrl: HRAS-mCherry für das koronare Gefäßsystem in Magenta und acetyliertes Tubulin für die Innervation in Cyan.

Quelle: MDC/Nachrichten

Ein Hoch auf Frauen in der Wissenschaft

Karrierewege

Sieben Frauen

, sieben Karrieren – und ein Fazit: Frauen und Mädchen, die für die Naturwissenschaft brennen, sollten einfach ihren Weg gehen und sich von niemandem davon abhalten lassen. Denn dann kann sie nichts bremsen.

Quelle: MDC/Nachrichten

vocatium Berlin focus 2024

Fachmesse für Ausbildung+Studium

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft

13.03.2024 | 08:30 – 15:00 Uhr

14.03.2024 | 08:30 – 15:00 Uhr

Eintritt frei

Informiere dich über Ausbildung

, Studium, Praktikum und mehr

Das Forum für:

- Berufswahl und Bildungswege: Ausbildung, (duales) Studium, Praktikum

- Zukunftsberufe mit den Schwerpunkten MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Gesundheit

- Freiwilliges Engagement

- Experimentelle Workshops im Gläsernen Labor und ein Vortragsprogramm

Das vocatium-Profil im Überblick:

- Terminierte Messegespräche zwischen Jugendlichen und Ausstellern

- Forum MINT und Gesundheit: Zukunftsperspektiven in den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Gesundheit

- Vorträge von Ausstellern

Die gute Vorbereitung durch die vocatium Akademie zählt:

- Klassenbesuche in Schulen

- vocatium Akademie: ganzjährig Workshops für Schüler*innen, Lehrkräfte, Aussteller und Netzwerkpartner

- Messehandbuch und Online-Suchbörse

Schirmherrschaft:

Bettina Stark-Watzinger

Bundesministerin für Bildung und Forschung

IfT-Ansprechpartner*innen:

Adresse des Veranstaltungsortes:

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft

Robert-Rössle-Straße 10

13125 Berlin

Messe-Informationen zum Download:

- Messehandbuch vocatium Berlin focus

- Vortragsprogramm vocatium Berlin focus MINT

- Science Slam vocatium Berlin focus

- Programm Mi(nt)mach-Stationen vocatium Berlin focus

Forum MINT und Gesundheit

Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Aussteller und andere Interessenten,

MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – alles spannende Fächer, die für die Zukunft unserer modernen, digitalen Gesellschaft bereits enorm wichtig sind und zunehmend wichtig sein werden.

Auf unserem Forum MINT und Gesundheit zur vocatium Berlin focus 2024 können Schüler*innen die MINT-Disziplinen kennenlernen, theoretisch und praktisch, und sich für eine Karriere im MINT-Bereich begeistern lassen. Egal ob als Ausbildung oder im Studium.

Schau vorbei und mach mi(n)t!

Genschere repariert defekte Immunzellen

Bestimmte erbliche Gendefekte führen zu einer überschießenden Immunantwort, die tödlich enden kann. Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 lassen sie sich reparieren, die Abwehrreaktion normalisiert sich. Das berichtet das Team um Klaus Rajewsky vom Max Delbrück Center in „Science Immunology“.

Die familiäre Hämophagozytische Lymphohistiozytose (FHL) ist eine seltene Erkrankung des Immunsystems. Betroffen sind meist Säuglinge und Kleinkinder im Alter von bis zu 18 Monaten. Sie erkranken schwer und die Sterblichkeit ist hoch. Ursache sind verschiedene Genmutationen, die eine normale Funktion der zytotoxischen T-Zellen verhindern. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Abwehrzellen

, die von Viren befallene oder auf andere Weise veränderte Körperzellen töten. Infiziert sich ein betroffenes Kind – etwa dem Epstein-Barr-Virus (EBV), aber auch mit anderen Viren – können die zytotoxischen T-Zellen die befallenen Zellen nicht beseitigen. Stattdessen läuft die Immunantwort aus dem Ruder. Es kommt zu einem Zytokinsturm und einer überschießenden Entzündungsreaktion, die den gesamten Organismus in Mitleidenschaft zieht.

„Zur Behandlung kombinieren Ärzte Chemotherapie, Immunsuppression und Knochenmarkstransplantation. Trotzdem sterben viele der erkrankten Kinder“, sagt Professor Klaus Rajewsky, Leiter der Arbeitsgruppe „Immunregulation und Krebs“ am Max Delbrück Center. Gemeinsam mit seinem Team hat er ein neues Therapieprinzip entwickelt. Den Forschenden ist es gelungen, defekte T-Zellen von Mäusen sowie von zwei betroffenen Babys mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas9 zu reparieren. Die reparierten zytotoxischen T-Zellen funktionierten danach normal. Die erkrankten Mäuse erholten sich von der Hämophagozytischen Lymphohistiozytose. Ihre Ergebnisse veröffentlicht das Team um Rajewsky jetzt in „Science Immunology“ – es ist die Titelgeschichte des Fachjournals.

Quelle: PM des MDC vom 02.02.2024